UN PAS DE CÔTÉ - À la lumière des ombres : Iren Mihaylova, "Tirer les ombres"

Voilà un titre qui donne à penser toute la richesse et la profondeur du premier recueil ambitieux d'Iren Mihaylova. L'action de "tirer", qui nécessite un consentement à l'effort patient, sous-entend l'imbrication de plusieurs mouvements duels possibles : ceux d'une sombre tension ou au contraire d'une détente, d'une éclaircie, et, parmi eux, ceux d'un rapprochement ou à l'inverse d'un éloignement. Et puisqu'il s'agit, davantage encore, de prolonger ces mouvements dans le temps, tel que l'indique le découpage du recueil en années, comme s'ils recouvraient tout de la vie de la poétesse, on comprend bien le désir de celle-ci d'éclaircir le mystère des "ombres" dont il est question, et qui, par nature, revêtent déjà une forme étirée.

Le lecteur est d'emblée frappé par la manière dont la poétesse exploite les potentialités du langage : tout ce qu'elle exprime et suggère, dans une forme fragmentaire, riche de sens et d'émotion, est pluriel. Il comprend que si l'ombre principale est celle de sa grand-mère disparue, à qui elle dédicace le recueil, il en existe une quantité d'autres liées, qui lui appartiennent, l'entourent et la hantent, et à qui elle donne, en nous les livrant petit à petit, c'est-à-dire en les tirant vers la lumière qui n'est autre que le texte lui-même, une singulière poéticité.

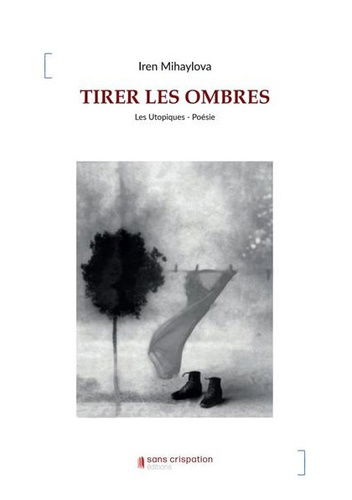

L'illustration de couverture d'Olivia HB comprend toutes les dimensions à la fois oniriques et psychanalytiques du recueil. On est saisi d'abord par l'illusion qui est donnée de la présence fantomatique (une présence-absence donc) d'une femme ; sa silhouette, dans l'image, n'est discernable qu'à travers la robe flottant dans le vent, suspendue à la corde à linge, et aux bottines posées dans la continuité de celle-ci, sur le sol.

Dans le texte, c'est en songe que l'être manquant réapparaît ("Je t'aperçois / [...] / en Moi."). Dans ce rêve éveillé – le plus poétique qui soit, dirait Gaston Bachelard –, la poétesse accueille tous les signes qui, s'ils restent indicibles pour le commun des mortels, sont décortiqués ici admirablement, et dont la grande force hypnotique est largement ressentie par le lecteur : "Approche-toi, viens à moi / Bras tendus vers les autels / Tête penchée sciemment / Désir persistant des allures / dilatement des yeux / en attente".

L'image en noir et blanc, légèrement floutée, en particulier le second plan aux multiples nuances de gris, donne peu d'indications sur les lieux dans lesquels se produisent ces rêveries. Nulle spatialisation en effet (ou presque) dans ces vers ; le lecteur manque d'être pris de vertige car il sent le vide sous ses pieds, une absence volontaire d'assise et de matérialité.

C'est que le recueil explore la force poétique de l'inconscient, cet univers flottant aux bornes indéterminées. Le lecteur s'interroge alors, en fixant une dernière fois l'image, sur le sens à donner à la présence de l'arbre placé dans l'ombre, sur lequel est fixé le fil de vie, et du ciel à la fois clair et obscur ; et de se demander, avant d'entrer dans le coeur du texte : quelle place la poétesse pourrait-elle donner aux "soleils naissants" et "au silence des champs" dont la proche disparue semble lui avoir transmis l'amour ?

Le recueil s'ouvre sur l'évocation de l'instant paradoxalement calme, pour ne pas dire apaisé, de la mort : "Dans la douce heure accomplie / Tu pars". L'être s'éteint, la "poitrine allégée" : "tu t'endors" ; plus loin, comme s'il fallait le reformuler pour s'en convaincre : "tu pars". Dans le silence qui s'installe, l'absence de l'autre, qui n'exprime plus son amour pour celle qui l'accompagne, devient déchirant, une première ombre tirée dans un ailleurs d'abord inaccessible. Sur la page, les mots dégringolent en escalier, comme une chute de pierres assommantes : "Si tu savais... / que tu m'aimes / mais tu ignores / mon âme fraternelle / qui aime et t'implore / de l'Aimer." Leur marque sur les pages sont des ombres de douleur : "Encre de mon corps / qui pèse / [...] Encre de mon vide Mon ventre / [...] Ma douleur des mains vides" ; l'énumération se poursuit plus bas, se resserre : "le vif de mon cri / La main droite de la douleur qui m'étreint".

La souffrance est de plus en plus intense, difficile à cerner, à soigner. Le lecteur le perçoit dans la forme plus segmentée du texte, où les mots, raréfiés, tirés comme des tiroirs plus ou moins ouverts ou fermés, et les émotions qu'ils décrivent sont en rupture. La poétesse semble sombrer dans la tristesse, le désespoir, le "solennel cours / de / [s]on / chagrin."

Dans ces pages où la poétesse semble accompagnée d'une bougie, dans une pièce où "l'ombre [tirée est] d'or", l'on songe à la veillée funèbre de la disparue, une nuit pendant laquelle Iren Mihaylova offre au lecteur sa plus touchante plainte. Qu'entend-elle d'inouï dans cette "nuit profonde" qui se prolonge dans le reste du recueil ? Que lui révèle le matin éclairé d'un "soleil sombre" ?

Rien n'est exclu, semble-t-il : la croyance indéfectible en la vie, un sentiment de révolte où l'on perçoit les "ombres de la rage", un désir de liberté... Le lecteur saisira les dangers encourus alors par la poétesse, dont les symptômes, parfois opposés, se multiplient : l'aphasie ou la folie en mots éparpillés. Le chant qui se prolonge, plus hermétique et saccadé (spasmodique même peut-on imaginer) n'en est pas moins beau et précieux.

David Dielen

Iren Mihaylova, Tirer les ombres, Sans crispation éditions, "Les Utopiques - Poésie", 2023, 176 pages.

Tous droits réservés ©