RECUEIL - Écrit avec la bouche : Hortense Raynal (postface, Héloïse Brézillon), "Bouche-fumier"

Comme toute matière en train de travailler, elle n’est pas nécessairement très esthétique, mais là n’est pas son problème. C’est de la voir, et surtout de la sentir, en train de travailler qui fait la force de ce recueil, qu’on se plait à imaginer écrit et déclamé au beau milieu d’un champ retourné, creusé, plein de mottes à casser, et d’odeurs d’humus.

L’écriture d’Hortense Raynal est brute de décoffrage, et la poésie émerge d’un processus chimique de décomposition lente et de recomposition expresse. Un processus qu’on devine douloureux, car non seulement la décomposition sent fort, mais elle brûle (mettez votre main dans un paquet d’herbe en train de composter, et vous verrez). Elle déforme aussi : les mots travaillent dans ce texte, ils sont difformes, informes, bizarres, tordus en permanence. La poésie est queer (p. 89), prévient Hortense Raynal ; tout au long du recueil, les mots fraient leur chemin dans cet entre-deux du langage qui est aussi celui du genre, car on passe allègrement, au fil des pages, du féminin au masculin : la poésie est ici un corps qui travaille.

Sa mise en forme (ou plutôt en difforme) ne sort pas du cerveau d’Hortense Raynal, ni ses doigts, sa plume ou son clavier : non, son instrument d’écriture, c’est sa bouche, elle et le bouillon de culture dont elle est la porte de sortie, un corps et un estomac-fumier où elle va chercher la poésie au plus profond de l’intestin pour la régurgiter. Ce recueil est écrit avec la bouche, une écriture orale, parlée, brute, et un flot ininterrompu de mots entiers ou en morceaux dont la succession révèle une tension permanente du début à la fin, entre le lent processus de décomposition de la matière (la digestion évoquée p. 15), et l’urgence, la rapidité de la régurgitation, ou du moins d’une écriture qui exprime admirablement le sentiment de cette rapidité : « ça va vite » (p. 9), tellement vite que la poétesse se demande en permanence tout au long du texte : « où j’en étais ? Ah oui ». Cette hésitation donne sa structure formelle au recueil : elle sonne comme un court refrain situé au milieu d’une page de gauche appelant de longs couplets situés sur la page de droite, avant que la structure ne s’inverse au milieu du recueil. Les passages de pages rythment ainsi la lecture, avec ces invitations à la pause ou au retour en arrière pour voir « où j’en étais », avant de repartir de l’avant. Que se passe-t-il en poésie quand je tourne la page ? Je me demande où j’en étais, je reprends mon souffle avant de partir à l’assaut de la page, suivante, et j’aime revenir à la page précédente pour être sûr de n’avoir raté aucun mot, ou pour profiter à nouveau des derniers mots de la page que je viens d’abandonner.

Cette structure rythmée du recueil vient rappeler au lecteur que la poésie d'Hortense Raynal n’est pas seulement un champ, c’est aussi un chant. Son tempo est rapide : la poète se lit vite, dans une sorte de course de fond, un semi-marathon qu’on parcourt d’une seule traite. Paradoxalement, la ponctuation très présente n’empêche pas la vitesse de lecture, elle la facilite même. Plus elle est présente, plus on est tenté de lire vite, pour haleter avec la bouche qui écrit. Ici, le poème n’est pas tant dans le résultat d’une écriture que l’acte d’écrire lui-même, avec ses hésitations, ses transformations, mais aussi ses bégaiements qui étirent la langue comme un élastique tout au long du texte. À bien des égards, celui-ci n’est finalement qu’un long balbutiement, au cours duquel Hortense Raynal cherche ses mots, va de l’avant, revient en arrière, hésite, tout ça jusqu’à ce que ça sorte : le b b b b de la p. 33 fait irrésistiblement penser aux Who de Mmmmmy generation, avec lesquels il partage une urgence très rock et une écriture bancale qui en fait toute l‘originalité.

Ce livre, comme toute œuvre littéraire, est une métaphore de l’acte d’écrire qui est à lui même sa propre fin. Un acte qui n’est pas une partie de plaisir : la poésie, ça fait mal (p. 15), c’est une force destructrice (un mot difficile à prononcer pour la poétesse, p. 39), qui « pète tout » (p. 41) sur son passage, mais qui est aussi jouissive : « cette putain de belle maladie qu’est la poésie » (p. 81), dans laquelle on se vautre avec plaisir. Et ça marche : on est là en train de travailler la terre avec elle, on tient la fourche avec elle, on est avec elle dans sa bouche. En dernière instance, l’écriture est affaire de libibo. Hortense Raynal nous le dit : la poésie est une longue session d’amour qui « te fait venir très lentement » (p. 53). On ne peut qu’adhérer à un tel programme.

Ludovic Tournès

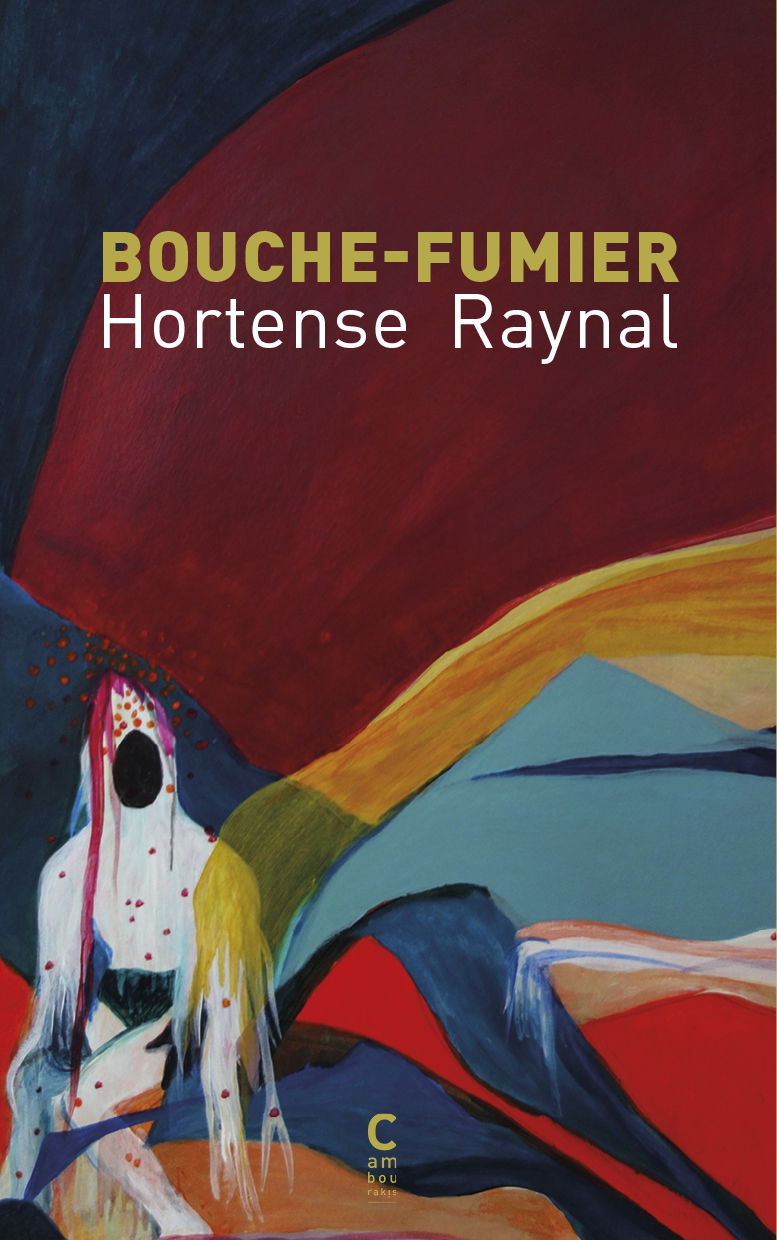

Hortense Raynal, Bouche-fumier, postface d’Héloïse Brézillon, Paris, Éditions Cambourakis, 2024, 101 pages.

Tous droits réservés ©